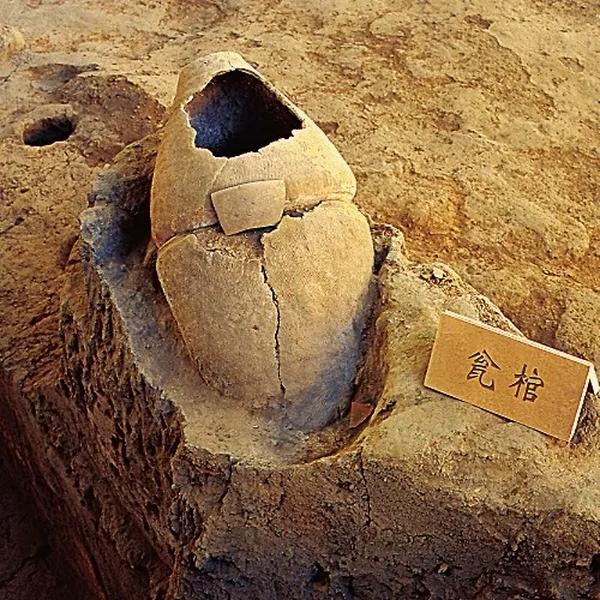

祭服、丧服、重生、天人合一,你不能想象的丝绸隐藏用途北方的仰韶文化里,有瓮葬的习俗,当时小孩子的成活率很低,死了以后就用小瓮,或者两个扣在一起,或者似蚕蛹的形状,把死去的孩子用丝绸包裹了,放在里面埋葬,瓮顶上还要打上小孔,方便灵魂升天重生。这也解开了我多年来对丝绸的疑问,五六千年前的人们为什

这个小毛衣说实话 ,第一眼爱上的是它的扣子。黑色丝绸包裹金属托柄的扣子,非常高级。有时候喜欢一件衣服因为一个小细节。犹如喜欢某人,或许开始是因为他/她身上的闪光点,吸引了你。羊毛浣熊绒材质,面料质感浑厚保暖。小芥末黄,不会张扬,却会让人眼前一亮。

杭州有“丝绸之府”之称,这次有幸到了“丝绸大王都锦生”丝绸展销馆,里面有蚕丝被、丝巾、床上用品、睡衣等各类丝绸成品,摸起来手感特别丝滑舒服。司机师傅一路和我们讲着丝绸的故事.“上有天堂、下有苏杭”,苏杭是出美女的地方,生下来一个女儿,要用丝绸包裹,所以杭州女孩子的皮肤都丝滑光洁。有钱

我有一个具有重要意义的电饭锅,它陪伴了我36年,尽管它早已退役,我依然在家里的某一位置,给它留了一席之地。以纪念我曾经的贫寒。1986年我俩回他老家结婚,在哈尔滨我裸得连个插针的地方都没有。我俩一直分别住单身宿舍,每月每人0.8元房费。婚后一周,我们婚假结束。回到哈尔滨后,在哈工大工作的发小

一块闪耀的宝石,在见天日之前被尘土覆盖,在见天日之后,被真丝绸缎包裹。一张大团结,散发着油墨味崭新进入流通环节时,人见人爱,万众追捧;掉在地上快被踩烂,被人偶然看见时,捡起的人也会兴高采烈!什么原因,因为价值不受外在表现形式而改变,决定价值的永远是表象遮盖下的本质!

火树银花,璀璨耀眼,垂柳映月,多情幽静,早春的晚间,清风乍暖还寒,竖起衣领,搓着小手,踩着小碎步,穿廊踏梦,摸一摸那丝绸包裹的红艳夺目的灯笼,心中自是一片莫名的感慨,岁月烟云,往事随风,今夜与友相聚,心情不错,看三江景色,也顺眼许多,对岸光影烁烁,身边枝丫绰绰,蜿蜒的虹桥,那爬满藤蔓的八咏楼,那金光

把玩紫沙:2017年,考古学家在汪沟遗址的瓮棺里,发现一名逝去婴童的头盖骨上,附着物里有一些碳化后像土一样的桑蚕丝残留物,据考证,这些残留物距今已有5000多年。也就是说,在5000多年前这名不幸夭折的婴儿,曾被丝绸包裹下葬。他的父母或许期盼着能够以丝为媒,让孩子灵魂升天。这些遗址里的丝,寄托着人们对往生的思考,反映了现实的生产生活,而我们,从丝中探究文明的起源,看到了中国人对人类文化的独特贡献。随着科技的发展,丝绸业被化纤业冲击,一度陷入低谷,从小与蚕为伴的苏州胡毓芳,看到很多蚕农砍去了桑树,她看在眼里,急在心头。她开始多方求教,请教前辈,研究琢磨,改变抽丝的工艺,改变蚕丝被用久了会打结的难题,并且让1颗蚕茧能抽出1500米丝。改变传统的手工抽丝的方法后,蚕丝被丝滑轻薄耐用,科技赋能丝绸工艺后,很多人感慨,这才是蚕丝被的天花板。胡毓芳还不断改变营销的模式,入驻抖音平台,将传统工艺融入更多的创新设计,让古老的丝绸重新走入百姓生活。在中华文明的历史长河中,丝绸没有迟到,也从未早退,5000年来,它又以轻轻薄薄、靓丽炫彩走进人们的日常生活。

把玩紫沙:2017年,考古学家在汪沟遗址的瓮棺里,发现一名逝去婴童的头盖骨上,附着物里有一些碳化后像土一样的桑蚕丝残留物,据考证,这些残留物距今已有5000多年。也就是说,在5000多年前这名不幸夭折的婴儿,曾被丝绸包裹下葬。他的父母或许期盼着能够以丝为媒,让孩子灵魂升天。这些遗址里的丝,寄托着人们对往生的思考,反映了现实的生产生活,而我们,从丝中探究文明的起源,看到了中国人对人类文化的独特贡献。随着科技的发展,丝绸业被化纤业冲击,一度陷入低谷,从小与蚕为伴的苏州胡毓芳,看到很多蚕农砍去了桑树,她看在眼里,急在心头。她开始多方求教,请教前辈,研究琢磨,改变抽丝的工艺,改变蚕丝被用久了会打结的难题,并且让1颗蚕茧能抽出1500米丝。改变传统的手工抽丝的方法后,蚕丝被丝滑轻薄耐用,科技赋能丝绸工艺后,很多人感慨,这才是蚕丝被的天花板。胡毓芳还不断改变营销的模式,入驻抖音平台,将传统工艺融入更多的创新设计,让古老的丝绸重新走入百姓生活。在中华文明的历史长河中,丝绸没有迟到,也从未早退,5000年来,它又以轻轻薄薄、靓丽炫彩走进人们的日常生活。

把玩紫沙:2017年,考古学家在汪沟遗址的瓮棺里,发现一名逝去婴童的头盖骨上,附着物里有一些碳化后像土一样的桑蚕丝残留物,据考证,这些残留物距今已有5000多年。也就是说,在5000多年前这名不幸夭折的婴儿,曾被丝绸包裹下葬。他的父母或许期盼着能够以丝为媒,让孩子灵魂升天。这些遗址里的丝,寄托着人们对往生的思考,反映了现实的生产生活,而我们,从丝中探究文明的起源,看到了中国人对人类文化的独特贡献。随着科技的发展,丝绸业被化纤业冲击,一度陷入低谷,从小与蚕为伴的苏州胡毓芳,看到很多蚕农砍去了桑树,她看在眼里,急在心头。她开始多方求教,请教前辈,研究琢磨,改变抽丝的工艺,改变蚕丝被用久了会打结的难题,并且让1颗蚕茧能抽出1500米丝。改变传统的手工抽丝的方法后,蚕丝被丝滑轻薄耐用,科技赋能丝绸工艺后,很多人感慨,这才是蚕丝被的天花板。胡毓芳还不断改变营销的模式,入驻抖音平台,将传统工艺融入更多的创新设计,让古老的丝绸重新走入百姓生活。在中华文明的历史长河中,丝绸没有迟到,也从未早退,5000年来,它又以轻轻薄薄、靓丽炫彩走进人们的日常生活。

把玩紫沙:2017年,考古学家在汪沟遗址的瓮棺里,发现一名逝去婴童的头盖骨上,附着物里有一些碳化后像土一样的桑蚕丝残留物,据考证,这些残留物距今已有5000多年。也就是说,在5000多年前这名不幸夭折的婴儿,曾被丝绸包裹下葬。他的父母或许期盼着能够以丝为媒,让孩子灵魂升天。这些遗址里的丝,寄托着人们对往生的思考,反映了现实的生产生活,而我们,从丝中探究文明的起源,看到了中国人对人类文化的独特贡献。随着科技的发展,丝绸业被化纤业冲击,一度陷入低谷,从小与蚕为伴的苏州胡毓芳,看到很多蚕农砍去了桑树,她看在眼里,急在心头。她开始多方求教,请教前辈,研究琢磨,改变抽丝的工艺,改变蚕丝被用久了会打结的难题,并且让1颗蚕茧能抽出1500米丝。改变传统的手工抽丝的方法后,蚕丝被丝滑轻薄耐用,科技赋能丝绸工艺后,很多人感慨,这才是蚕丝被的天花板。胡毓芳还不断改变营销的模式,入驻抖音平台,将传统工艺融入更多的创新设计,让古老的丝绸重新走入百姓生活。在中华文明的历史长河中,丝绸没有迟到,也从未早退,5000年来,它又以轻轻薄薄、靓丽炫彩走进人们的日常生活。