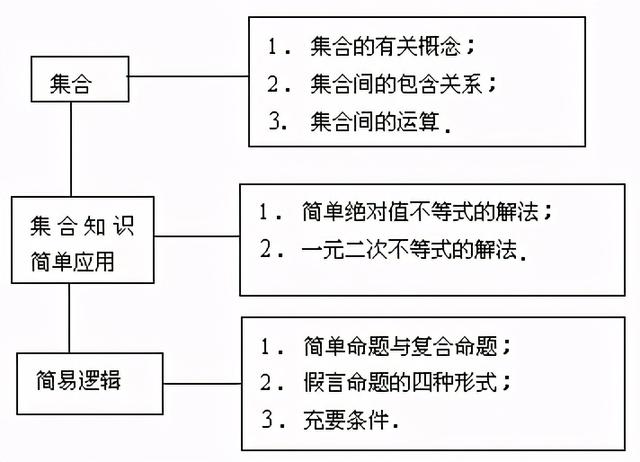

一、知识结构:

本章知识主要分为集合、简单不等式的解法、简易逻辑三部分:

二、知识回顾:

集合

- 基本概念:集合、元素;有限集、无限集;空集、全集;符号的使用.

- 集合的表示法:列举法、描述法、图形表示法.

集合元素的特征:确定性、互异性、无序性.

集合的性质:

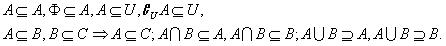

①任何一个集合是它本身的子集,记为

;

②空集是任何集合的子集,记为

;

③空集是任何非空集合的真子集;

如果

,同时

,那么A = B.

如果

.

:①Z= {整数} Z ={全体整数}

②已知集合S 中A的补集是一个有限集,则集合A也是有限集.

③ 空集的补集是全集.

④若集合A=集合B,则

C

BA =<br><br><br> (二维码自动识别)

,

C

AB =<br><br><br> (二维码自动识别)

C

S= D .3. ①{|xy =0,x∈R,y∈R}坐标轴上的点集.

②{|xy<0,x∈R,y∈R}

二、四象限的点集.

③{|xy>0,x∈R,y∈R} 一、三象限的点集.

:①对方程组解的集合应是点集.

例:

解的集合{(2,1)}.

②点集与数集的交集是

.

4. ①n个元素的子集有2n个. ②n个元素的真子集有2n -1个. ③n个元素的非空真子集有2n-2个.

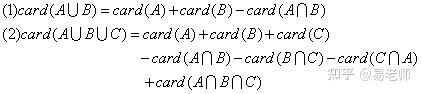

5. ⑴①一个命题的否命题为真,它的逆命题一定为真. 否命题

②一个命题为真,则它的逆否命题一定为真. 原命题

逆否命题.

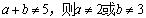

例:①若

应是真命题.

解:逆否:a = 2且 b = 3,则a+b = 5,成立,所以此命题为真.

②

解:逆否:x + y =3

x = 1或y = 2.

,故

是

的既不是充分,又不是必要条件.

⑵小范围推出大范围;大范围推不出小范围.

- 例:若

.

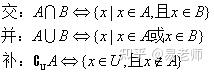

- 集合运算:交、并、补.

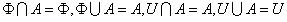

- 主要性质和运算律包含关系:

等价关系:

集合的运算律:

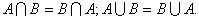

交换律:

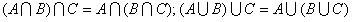

结合律:

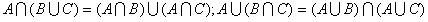

分配律:.

0-1律:

等幂律:

求补律:A∩CUA

=

φ A∪CUA=U ?C

UU=

φ?CU

φ=U反演律:CU(A∩B)=

(C

UA)

∪(C

UB) C

U(A∪B)=(C

UA)

∩(C

UB)

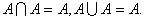

- 有限集的元素个数

定义:有限集A的元素的个数叫做集合A的基数,记为card( A)规定 card(φ) =0.

基本公式:

(3) card

(?

UA)=

card(U)- card(A)(二)含绝对值不等式、一元二次不等式的解法及延伸

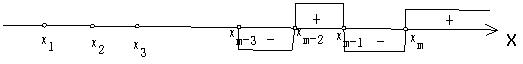

1.整式不等式的解法

根轴法

①将不等式化为a0(x-x1)(x-x2)…(x-xm)>0(<0)形式,并将各因式x的系数化“+”;(为了统一方便)

②求根,并在数轴上表示出来;

③由右上方穿线,经过数轴上表示各根的点;

④若不等式是“>0”,则找“线”在x轴上方的区间;若不等式是“<0”,则找“线”在x轴下方的区间.

则不等式

的解可以根据各区间的符号确定.

特例① 一元一次不等式ax>b解的讨论;

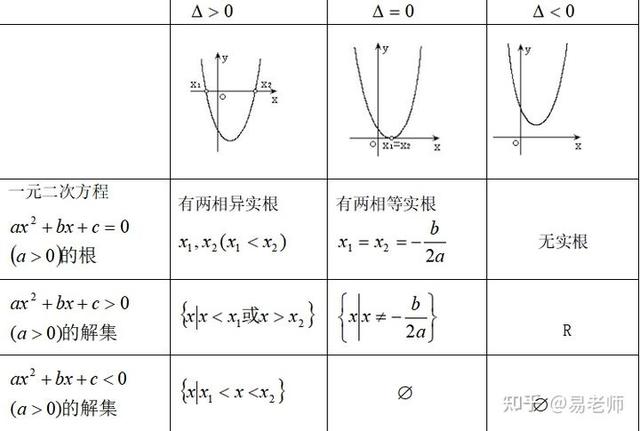

②一元二次不等式ax2+box>0(a>0)解的讨论.

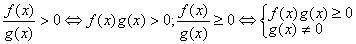

2.分式不等式的解法

标准化:移项通分化为

>0(或

<0);

≥0(或

≤0)的形式,

转化为整式不等式

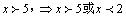

3.含绝对值不等式的解法

公式法:

,与

型的不等式的解法.

定义法:用“零点分区间法”分类讨论.

几何法:根据绝对值的几何意义用数形结合思想方法解题.

4.一元二次方程根的分布

一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)

根的“零分布”:根据判别式和韦达定理分析列式解之.

根的“非零分布”:作二次函数图象,用数形结合思想分析列式解之.

简易逻辑

1、命题的定义:可以判断真假的语句叫做命题。

2、逻辑联结词、简单命题与复合命题:

“或”、“且”、“非”这些词叫做逻辑联结词;不含有逻辑联结词的命题是简单命题;由简单命题和逻辑联结词“或”、“且”、“非”构成的命题是复合命题。

构成复合命题的形式:p或q(记作“p∨q” );p且q(记作“p∧q” );非p(记作“┑q” ) 。

3、“或”、 “且”、 “非”的真值判断

“非p”形式复合命题的真假与F的真假相反;

“p且q”形式复合命题当P与q同为真时为真,其他情况时为假;

“p或q”形式复合命题当p与q同为假时为假,其他情况时为真.

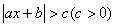

4、四种命题的形式:

原命题:若P则q; 逆命题:若q则p;

否命题:若┑P则┑q;逆否命题:若┑q则┑p。

(1)交换原命题的条件和结论,所得的命题是逆命题;

(2)同时否定原命题的条件和结论,所得的命题是否命题;

(3)交换原命题的条件和结论,并且同时否定,所得的命题是逆否命题.

5、四种命题之间的相互关系:

一个命题的真假与其他三个命题的真假有如下三条关系:(原命题

逆否命题)

①、原命题为真,它的逆命题不一定为真。

②、原命题为真,它的否命题不一定为真。

③、原命题为真,它的逆否命题一定为真。

6、如果已知p

q那么我们说,p是q的充分条件,q是p的必要条件。

若p

q且q

p,则称p是q的充要条件,记为p?q.

7、反证法:从命题结论的反面出发,引出(与已知、公理、定理…)矛盾,从而否定假设证明原命题成立,这样的证明方法叫做反证法。