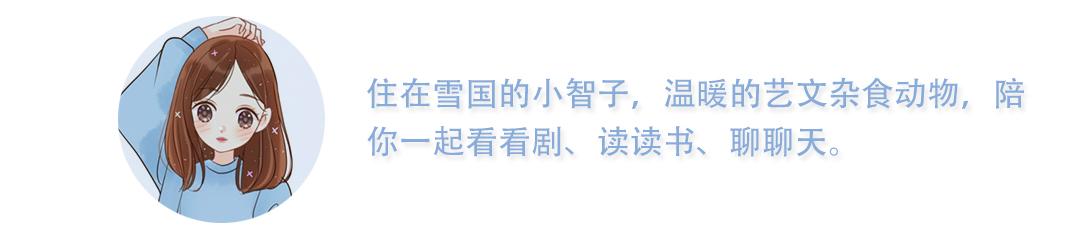

《鲁滨逊漂流记》1719年伦敦出版的第一版

00 / 引子《鲁滨逊漂流记》是英国作家丹尼尔·笛福59岁时发表的第一部小说,享有英国第一部现实主义长篇小说的美誉。该书首次出版于1719年4月25日,成为继《圣经》之后出版的英语读物中阅读范围最广的图书之一,而且在西方文学史上没有任何一本著作像《鲁滨逊漂流记》一样产生数目如此巨大的译本和改写本,其文学影响及对人类社会的深远意义是许多其他著作所无可比拟的。

2020年,已经以一种偏激而戏剧性的方式进行了六分之一,几乎全世界的人都在思念“岁月静好”。

除了常年动荡的中东,澳大利亚燃烧了小半年还未完全熄灭的山火,还有罕见刷新高温记录的南极,更不要说已经蔓延到80多个国家、累计近10万人确诊的COVID-19新型冠状病毒疫情,以及疫情冲击下,2天蒸发3.5万亿美元的欧美股市。

社交媒体上有人开玩笑说,这像不像末日危机来临之前的世界?

从未想过,会在这样一种“末日焦虑”的心情下再次翻开《鲁滨逊漂流记》;更未料到,这次经典重温的阅读,成了给我的治愈。

我本身就很喜欢这个故事。当我穿越到370年前,和那个皮实的英国人一起流落荒岛,开疆拓土,打着一把滑稽的破伞在毒辣的太阳下清点自己仅有的葡萄干和弹药时,居然莫名疗愈,油然而生一种“活着”的振奋和愉悦。

这本小说,永远都在世界中小学生必读的名著清单上。小时候,我们总是把《鲁滨逊漂流记》当作很酷的探险小说来读。

但今天我发现,

它更是一本关于“人如何活下去,如何活得幸福”的书。

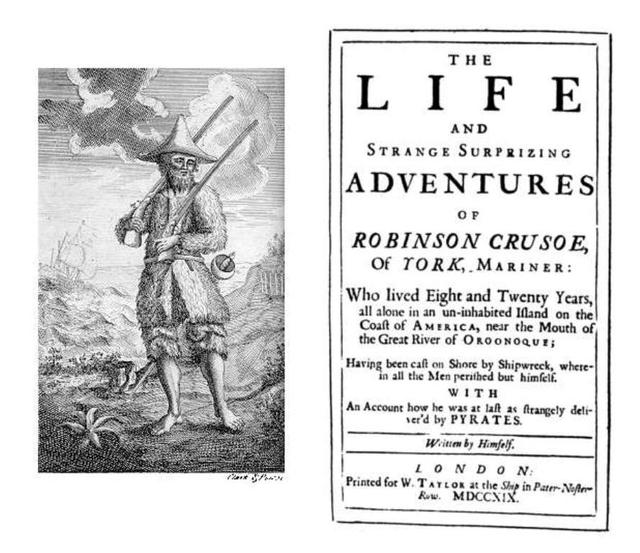

《鲁滨逊漂流记》1720年版的内页插画,存于大英图书馆

01 / 如何活下去 · 用发展型思维搭建生存逻辑当世界变成了荒岛,首当其冲当然是“活命”的问题。

请注意,鲁滨逊的荒岛求生技能,远远不只是基础级的应急措施,而是更加

高级版本的可持续生存法则。

请看他三个层次的生存逻辑:

①,采集。

他花时间探索了整个岛屿,弄清楚植物、气温、地形分布,知道哪里去采摘果子,知道哪里出没动物,还把绳纱捻成钓索,知道在哪里钓鱼;②,储蓄。

不出门干活儿,就没吃的怎么办?所以吃饱了还不够,摘的葡萄、钓来的鱼、打猎来的山羊兔子,还放在太阳下晒干储存,这样保证每天都有食物。储存还切忌把鸡蛋都放在一个篮子里,比如最重要的火药,他分成多份收藏在不同地方,以防万一;③,圈养繁殖。

采集储存的食物保质期也不过几个月而已,而且火药全光后还能打猎吃吗?于是,他就一年一年地耐心试验如何种玉米、麦子和稻子,直到拥有了自己的“农场”;小心地用猎枪不打死小野山羊、只是打瘸,然后带回家养伤,直到拥有自己温驯的羊圈。从一捧麦子、一只瘸羊,到自给自足的小农场和畜群,这就是鲁滨逊的高级生存智慧,发展型思维。

重点来了,这一份智慧在几百年后的现代社会,依然是我们这些社畜们的

都市丛林生存须知

。比如活用第②层储蓄意识,就是众多理财教导的,把你的工资按比例分配到花销、储蓄、投资、保险上,有效防止“月光”。

还有,反思这几年流行的复利投资、“睡后收入”,不正是鲁滨逊的第③层生存逻辑吗?

巴菲特在谈论他的财富积累时说:

“人生就像滚雪球,关键是要找到足够湿的雪,和足够长的坡。”

《穷爸爸和富爸爸》中也提到,不具备持续发展思维的穷人,只看得到眼前的“即时效益”,而富人更喜欢“积累效益”。

而鲁滨逊正是一个在荒岛上实现了“原始版复利人生”的未来赢家。

《鲁滨逊漂流记》2008年的法语漫画版

02 / 如何活下去 · 请持续地当一个行动派具有足够的智慧,能用发展的眼光规划好一切,就能在荒岛上活下去对吗?

当然不对!

人只靠脑子是活不下去的,还得靠双手。

鲁滨逊在这座偏僻荒凉的孤岛上生活了28年。这期间,他饿过、病过,但一天也没有懒惰和松懈过。从衣服、桌椅、筛子,到院落、围墙、山洞,都是他燕子衔泥一般地亲手完成。

说到建房子,他除了要满足附近有淡水、能遮荫、能抵挡野兽袭击的条件之外,还要能看到大海上的船只——因为,他从未放弃过回家的梦想。

而他为了回家自己建造的大船,从砍树、切割、建造,到为移动船只而开凿一条半英里长的运河,到最后真正下海,这花掉了他持续不断的好几年。而测验洋流的方向和险恶,又花了很多年。

而我们看电影时,感觉鲁滨逊只花了几个月就造好一条船。

这就是我们对成功的印象,和真正的成功之间的差别。

能做到这一切,并不是因为鲁滨逊天生行动力强。他曾经只是个爱做梦的中产之家的孩子,流落荒岛完全是个人生意外。

但是28年后,鲁滨逊不只是苟活于世,而是出色地交了一份“什么叫白手起家”的满分答卷:

一个在荒野中命如蝼蚁、奄奄一息的人,最后拥有了羊圈、玉米地、麦田和稻田、葡萄园、小火药库、盖了两处房产,造了一大一小两条船,得到一个忠实又战斗力爆表的仆人……离开荒岛后,他还重新拿回大笔财产,回到现实世界过上真正的富裕生活。

这个故事读起来,简直比爽文还爽。

这也是为什么鲁滨逊明明是个遭受厄运的人,但很少有人可怜、悲悯鲁滨逊,相反,我们都佩服他,甚至羡慕他。

就好像我们只看到李笑来的专栏不到五个月卖了105866份,营业额2000多万;却看不到他当过7年新东方英语老师,雷打不动每天阅读2个小时,时刻坚持学习输入。

所以,

哪里有天生的行动派,只不过不努力的人都死在了你看不见的地方而已。

我们从鲁滨逊身上学到一种活着的最高境界:

任何一个人,抬起双手都是行动派;但只有真正持续地保持行动力的人,用创造力填满人生,才能笑着活到最后。

《鲁滨逊漂流记》2012年中文版

03 / 如何活得幸福 · 独立思考,认识内心最根本的需要鲁滨逊没有在飓风和洋流中丧生,但孤独让他无比痛苦。

可孤独并非一无是处,鲁滨逊一边劳动,一边得以反思过去的人生。当他在物质上实现温饱之后,他的思考也越来越趋于宁静和感恩,终于明白了生存的意义。

当他还没出航远行的时候,他生病的父亲把他叫到床前,教育他什么叫幸福的生活:

“你知道吗?其实最幸福的生活就是中不溜秋的生活,底层日子苦,上层压力大,中不溜秋最幸福最安全,这个道理,你以后会明白的。”

如果他听从了父亲的教诲,世上就不会出现一个了不起的鲁滨逊了,他会融化在一大堆面目模糊的社会中层人群里。

所幸,他那时候是个精神上的浪子,一意孤行,踏上了只属于他自己的星辰大海。

然后暴风雨把他甩到人生的低谷,他却靠大脑和双手挣出了自己的世界。

他曾经发疯般地祈祷上帝拯救自己。有一次他发了一场几乎送命的高烧,恍惚间看到了上帝:“上帝为什么要拯救我呢?我何以回报他的用意?”

病好之后,他终于顿悟,

眼下自己已拥有的,本身就是人生给予最珍贵的馈赠:

“我一心只想上帝把我从目前的困境中拯救出来,却没有想到自己已经获得了拯救。于是,我扪心自问:我不是已经从疾病中被拯救出来了吗?难道这不是一个奇迹?”

他终于懂得舍弃物质的贪婪,也抛弃了思想的兀余:

“世间万物,只是有用处,才是最宝贵的。任何东西,积攒多了,就应该送给别人;我们能够享受的,至多不过是能够我们使用的部分,多了也没有用。”

《鲁滨逊漂流记》2003年日文版

在孤独中思考得越久,他越找到了自己真正信仰上帝,成为虔诚而幸福的人。

考虑到作者丹尼尔·笛福的时代局限,我更愿意把这种对宗教的信仰,理解成如何探寻生活的意义,找到幸福的根基。

繁华的现代生活里的我们,沉浸在手机、网络、朋友圈里,越来越没有自己的时间,也越来越主动放弃独立思考的自由。

我们渴望太多,然而那绝大部分都是被人制造出来的假像。我们毫不怜惜地让亲情枯萎,让健康流失,让时间荒废……然后再花成倍的代价去追回它们。

也许我们可以尝试读一读《鲁滨逊漂流记》,试着用自己的双手,为我们漂流的灵魂建造一个家,找回信仰的力量。