前几年有很多抗日神剧,里面常见的镜头,就是中国士兵有一把刀砍死了拿枪的日本士兵。以致于很多人吐槽,这是不尊重历史。

或许编剧是觉得这样可以体现出中国人英勇的形象,但这种违背常理的事情,确实不应该出现在影视剧中。

在抗日战争时期,就有一支部队叫做“大刀队”,这支部队有一首歌:“大刀向鬼子的头上砍去...”

这就是当时的西北军二十九军,也是今天故事的主角。但是这个故事,可能并不像歌曲唱得那么热血。

1933年3月6日,西北军二十九军军长宋哲元接到一纸军令:将部队布防到董家口、喜峰口、罗家峪、马兰光一线的长城关口。此刻,二十九军上下都知道,是时候跟鬼子真刀真枪干了!

这一年,“918”事变过去两年。日本在占据东三省之后野心膨胀,帝国主义分子按耐不住激动,准备将手伸向华北。

1933年元旦夜,日军炮击山海关,两天后,将刺眼的太阳旗插上了“天下第一关”。前方将士浴血奋战,后方热河省主席汤玉麟不战而逃。

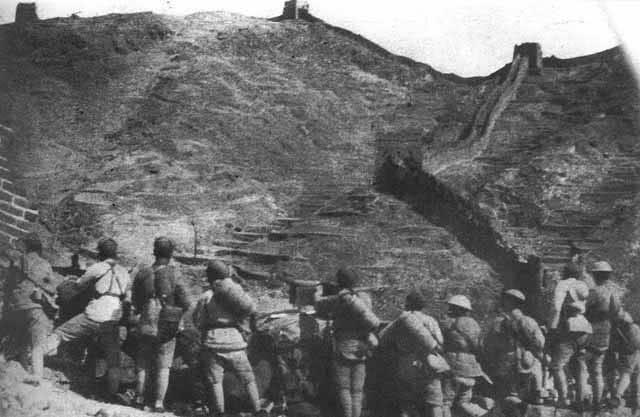

日军随即向延绵的长城一百多个关口发动全面进攻。当长城烽烟燃起的时候,就是中华民族抵御外敌的时刻。宋哲元的二十九军加入的就是“长城抗战”,让他们一战成名的是“喜峰口大捷”。

关于“喜峰口大捷”,咱们来做一个简单的回顾:

3月6日,二十九军接到军令,3月7日,二十九军接防喜峰口阵地。3月9日,日军铃木、服部两个旅团进犯喜峰口,并率先抢占高地。从9日夜到11日夜,二十九军与日军展开血战。12日凌晨,二十九军109旅旅长赵登禹身先士卒,率500人大刀队夜袭日军阵地,日军鬼哭狼嚎。

据战报,共砍死砍伤敌人逾千名,缴获坦克11辆、装甲车6辆、大炮18门、机枪36挺、飞机一架,还有日军御赐军旗、地图、摄像机等。这就是著名的“大刀队”夜袭。后来,作曲家麦新为此专门谱写一曲耳熟能详的《大刀进行曲》。

3月16日,日军放弃喜峰口,改向罗家峪进攻。“喜峰口大捷”由此声名远扬,二十九军和他们的“大刀队”更是名震天下。

“喜峰口大捷”是“九一八事变”后,中国方面在退无可退的情况下,第一次让气焰嚣张的日军受挫,确实有非常重要的意义。

但这场大捷背后,却体现了三个问题。

第一个,就是这场战役本身。虽然二十九军在“喜峰口大捷”一战成名,但是整个战役并不是二十九军一家在打。还有东北军和中央军也在浴血奋战。

东北军王一哲的107师,中央军关麟征的25师,在古北口和南天门一带的阵地战更是惨烈不已,是整个长城抗战中最激烈的战斗。但就是军队汇集,倚仗长城天险,跟日本殊死一战,最后还是失败了。

长城抗战中,中国军队一共投入了约30万人,对手日本关东军,不过才8万人。中国军队伤亡是4万人,日本军队伤亡才2600人。

到了1933年5月,中国军队防守的长城阵地开始呈现崩盘之势,只能全部撤退。无奈之下,民国政府只能和日本签订《塘沽停战协定》。这份耻辱的协定规定:双方在长城以南设置100公里的“非武装地带”,中国军队全部撤出,不能越过警戒线。日本军队可以用飞机侦查长城以南地区,中国方面要提供保护和便利。

这实际上,就是承认了日本扶持的“伪满洲国”国界。从此之后,华北门户打开,无险可守,日军可以轻易进攻北平和天津。

“长城抗战”是“918事变”之后,中国军队第一次同仇敌忾,在正面战场跟日本军队交锋,但是结局却和他们想的不一样。但全国人们都在庆祝“喜峰口大捷”的时候很少有人会注意宋哲元的感叹:三十万军队竟然不能拒敌五万人,真是奇耻大辱!

人多心齐,为什么还会打成耻辱呢?

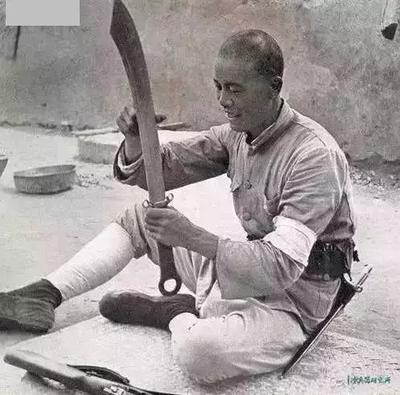

这就是第二个问题,大刀队。“大刀队”一战成名,二十九军人人背一口大刀,所有人都称赞他们有勇气,但是为什么要被一口刀呢?是因为二十九军穷。

当时二十九军的装备,在全国范围内并不强。整个军队只有山炮、野炮十余门,重机枪加在一起不过100挺,每个连只有两挺轻机枪。全军用的步枪还是自己造的土枪。

在这样窘迫的情境下,冯玉祥只能下令,二十九军在内的西北军人,每个人佩戴一把大刀。二十九军的“大刀队”其实是整个抗战时期,中国军队和日本军队的折射。以钢的产量为例,在1937年中日抗战前夕,日本每年的钢产量是8.7万吨,中国是700吨。

事实上,大刀队之所以能奇袭成功,最主要的因素是夜色掩护和出其不意。如果换到白天,即便西北军有武术基础,沉重的砍刀能不能对于日本步兵的“三八大盖”,还是个未知数。而且,大刀队夜袭之后撤退,遭到了日本军的火力射击,伤亡大半。

当时全世界进入了第二次工业革命,热兵器已经是西方列强的基础配备,士兵是武装到牙齿。而中国军队还是拿着冷兵器跟对方肉搏,真是很悲壮。

这里还有第三个问题,就是军长宋哲元。

历史教科书上关于宋哲元的个人叙述,很难理解这个人的转变轨迹的。从1933年全国皆知的抗战英雄,慢慢蜕变成畏首畏尾的官僚,到最后差点做了汉奸。

这到底是为什么?看了1933年“长城抗战”后华北一带的势力变化,就不难理解了。

宋哲元

1933年的《塘沽停战协定》签订后,国民政府的部队撤离了长城一带,宋哲元成了华北地区实际的最高行政长官。在这样的机遇下,宋哲元大力扩充部队,二十九军扩充到了10万人,武器装备也上了一个档次。

随着势力不断扩大,宋哲元的地盘已经囊括了河北、察哈尔两省和北平、天津两座大城市,并坐拥领地内的税收。有枪,有人,有钱,有地盘,就会滋生军阀思想。

在握有统治权后,宋哲元一方面百般找理由,严格禁止中央军队进入自己的势力范围;另一方面又和日本人周旋,希望以自己的退让,获得日本人对他统治权的实质认可。

宋哲元无疑是痛恨日本人的,但他的思想和一个军阀没有本质区别。这也揭露了抗战期间整个中国的一个现实:

当时的中国从严格意义上说,并不是一个现代化国家,而是一个名义上有中央政府,实际上是一个军阀共同体。

但宋哲元的算盘还是失算了,华北是兵家必争之地,日本人早就想染指了。1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,日本侵华战争全面开始。

蒋介石开始部署全面抗战的时候,宋哲元居然还对日本人抱有幻想,以为只要自己让步,日本人就会坐下来跟他谈判。宋哲元的态度,影响了二十九军的一批高级将领,包括后来赫赫有名的张自忠。

日本人对于宋哲元的态度并没有积极回应,只是在为自己调动部队争取时间。眼见时机成熟,日本的司令长官香月清司给宋哲元发去最后通牒,要求其在7月28日中午之前,全部军队撤出北平。这个时候,宋哲元才恍然大悟,日本鬼子这下要全歼二十九军,全面侵华了。

7月28日,宋哲元向二十九军各部队下达作战指令,命令刚下达,部队防线还未展开,早已等待多时的日本军队排山倒海发动攻击。

仓促应战的二十九军将士,被立刻分割包围,陷入苦战。此前在战役中成名的师长赵登禹身先士卒,提着大刀亲自督战,被子弹击中胸口,壮烈牺牲。

一天之内,北平外围阵地失陷。28日晚上,宋哲元准备把这个烂摊子丢给张自忠,自己准备率部撤往保定。还交代张自忠,这个地方是西北军的基础,千万要守住。

赵登禹

张自忠只好服从命令,还感叹说:“你们都成了民族英雄,我怕是要成汉奸了。”最终张自忠壮烈殉国。

28日晚上,宋哲元部队撤离,曾经的二十九军,只留下四个团维护治安。北平城门洞开,不战而降。

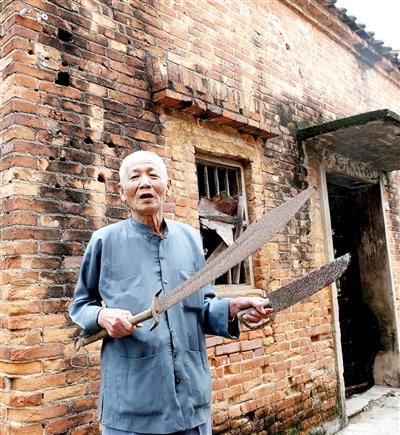

看完这个故事,相信很多人会觉得憋屈,但这就是真实的历史。在那个年代,并没有“手撕鬼子”、“刀劈敌枪”的场景。14年抗战的艰苦卓绝,是靠着一种决死的信念,和千千万万条同胞的生命筑起的血肉长城,才抵御住频临灭国的侵略。

满腔热血的中国士兵,在正面战场上,很多时候连日本士兵还没看清楚,就整班被日军炮火炸死在战壕里。当时日本的工业化,对于中国的打击,简直不是一个量级。

老兵讲述当年情景