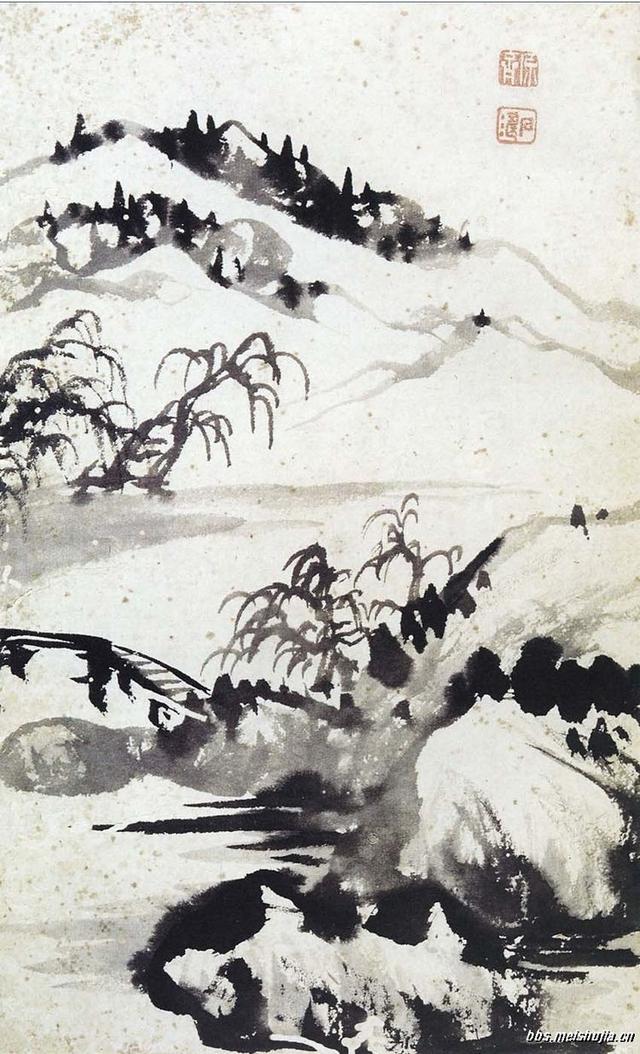

石涛和八大一样,都是明王室后裔。对他们来说,“山河破碎风飘絮”的感触更是异于常人,八大签名状如“哭之笑之”,有哭笑不得之论;石涛和尚,更是取名“苦瓜和尚”,苦瓜之苦,想必许多人蘸着糖吃都难以下咽。不平凡的人生经历造就他们成为一代书画大师,影响着后人。尤其石涛“搜尽奇峰打草稿”“笔墨当随时代”等至理名言影响着一代又一代人。

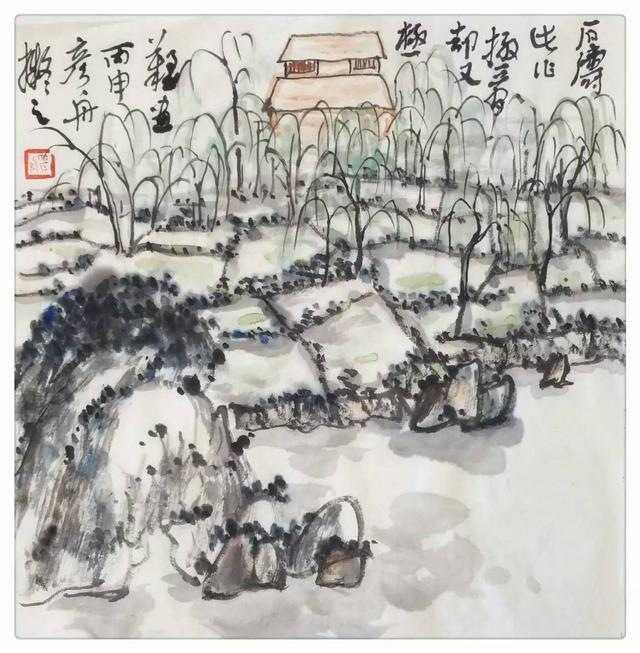

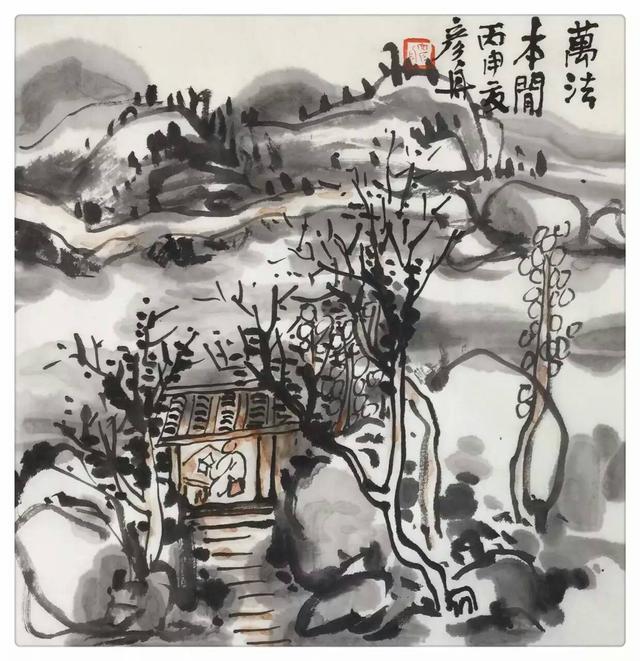

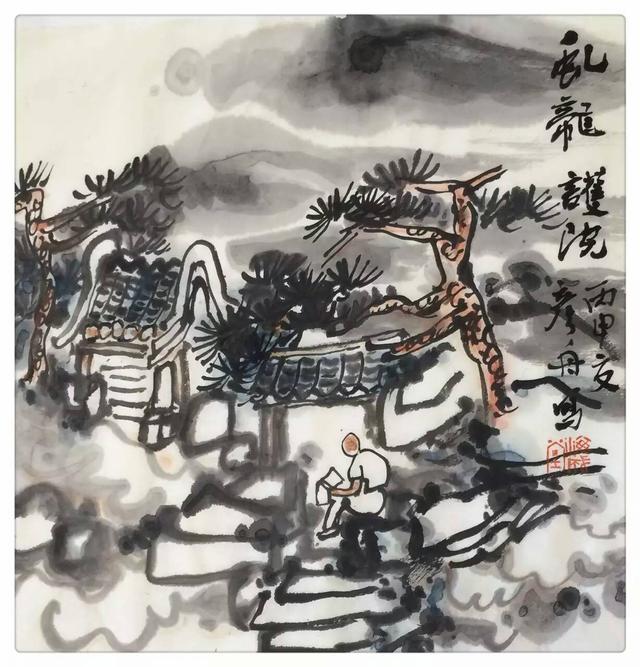

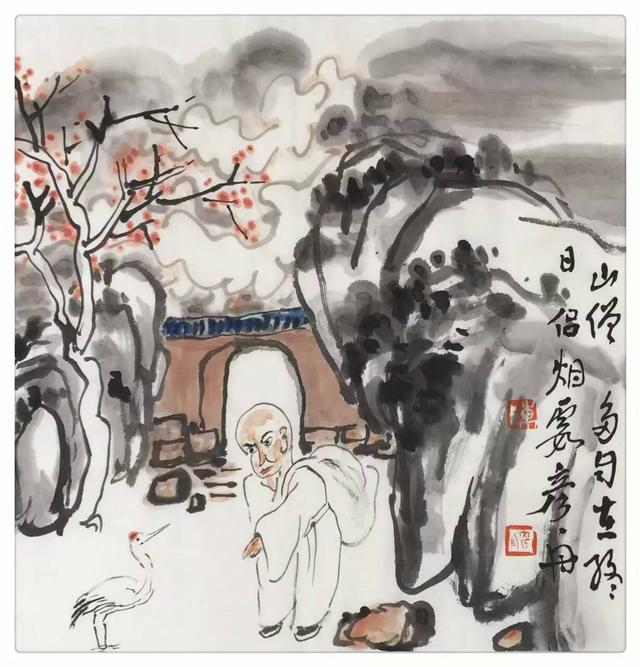

陈彦舟画作

“搜尽奇峰打草稿”是画山水者应“脱胎于山水”的真实写照,石涛注重“师造化”,今天来说是注重写生。而有些人简单地把“搜尽奇峰打草稿”当做写生,谷雨以为这是不对的。齐白石当年五出湘水,书风画风都为之一变,他未必是逢山遇水就支起画架写生一番,那种看在眼里,烙在心里的记忆,对一个画家来说更为重要!石涛也是,削发为僧后,一生浪迹天涯,云游四方。湖南、湖北、安徽、江西、浙江、江苏、北京等地名山大川都留下他的足迹。尤其在安徽,他在宣城敬亭山一住就是十年,并且时时出游黄山,古人言“行千里路,读万卷书”,正是这种师造化,开眼界的游历,让他的笔墨沉雄,逸趣横溢。“搜尽奇峰打草稿”是他半生的经历,并不是一时一地的写生。

而从另一种角度来说,画家游山玩水之间,虽不拿画笔,但同样也是写生,只不过,画笔在心里,宣纸亦在心里。或者画笔是眼和脑,而画就是眼前的山,画家正在心里默默地腾挪山峰,皴染山峦,渲染点缀,一晃眼,数千里江山出矣!

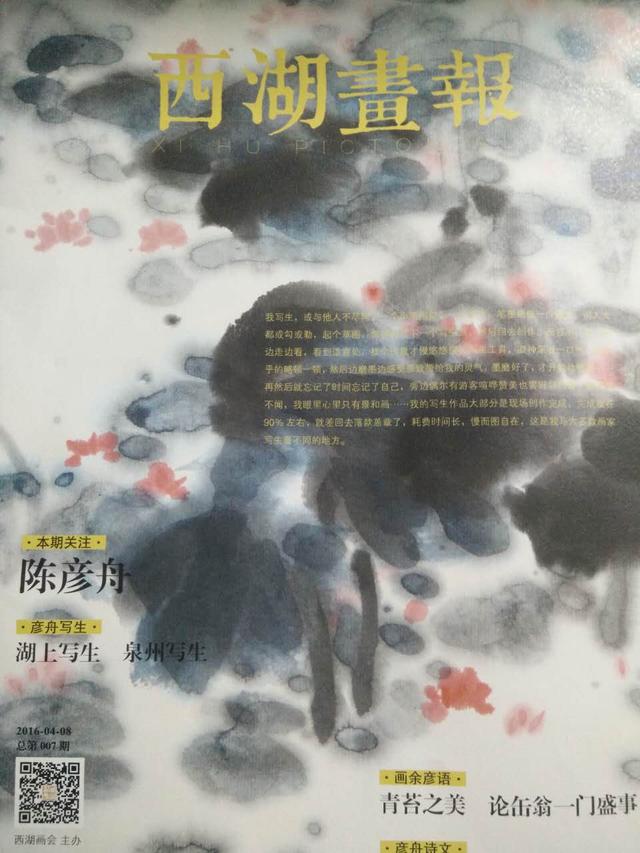

说到写生,谷雨想说《西湖画报》的封面,选了陈彦舟画的荷塘一爿,附记陈彦舟的一段写生记:“我写生,或与他人不尽同,一个小军用包,一个画夹,笔墨纸砚一应俱全。别人大都或勾或勒,起个草图,匆匆赶往下一个写生点,然后回去创作。而我不,我一般边走边看,看到适意处,找个位置才慢悠悠摆开写生工具,凝神深吸一口气,傻乎乎的略顿一顿,然后边磨墨边感受景致带给我的灵气,墨磨好了,才开始动笔画……再然后就忘记了时间忘记了自己,旁边偶尔有游客喧哗赞美也罢讶异也罢,都充耳不闻,我眼里心里只有景和画……”只几句写生时的状态,陈彦舟娓娓道来,如在眼前。他所说的是画家真正写生时的模样,如他所言画家写生也各不相同,有的画其大概轮廓,像速写,回到画室再慢慢加工;有的是精描细写,一天画不完,第二天再选同一时间,同一地点继续画,而陈彦舟则是眼前景满,选其一点,突出重点,肆意渲染,大多时候,他并不计较一枝一叶的得失,他画整体的印象,他画一点的精妙,所以他画的很快,他画得也很完整。而他的笔墨又不计小节,随性而为,充满活力,就这一点,恰对应了石涛的那句话“笔墨当随时代”!正像他说的“我的写生作品大部分是现场创作完成,完成度在90%左右,就差回去落款盖章了,耗费时间长,慢而图自在,这是我与大多数画家写生最不同的地方。”他的写生作品几乎就是成品,而且因为他选择写生之前,对景点已经是千挑万选,所选写生的景点又多让他怦然心动,热情高涨的情况,当然也多佳制,现场写生的画也很快让游人或同去的朋友立即就抢了去!